张辛,字此夫。著名学者,北京大学教授,博士生导师。文物和书画鉴定家、书画理论家、书法家、古诗文、碑志写作名家。现任中国书法家协会理事,学术委员会委员、中直书协学术委员会主任、中央统战部台湾会馆书画馆秘书长、北京大学书画协会会长。中国最早的考古学博士之一。

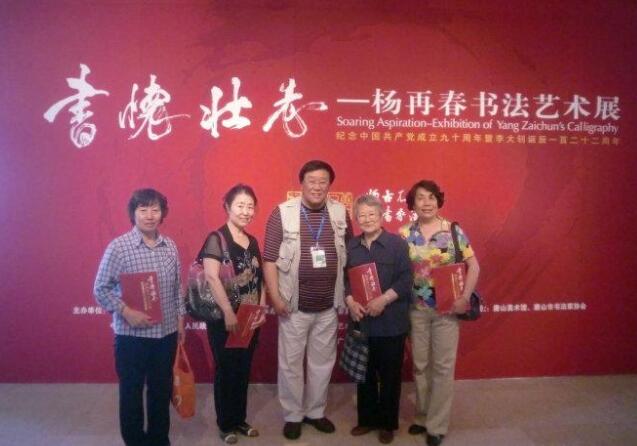

杨再春先生

正文

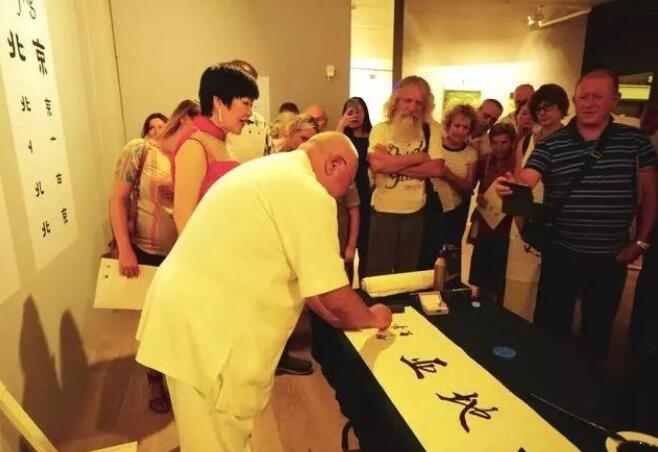

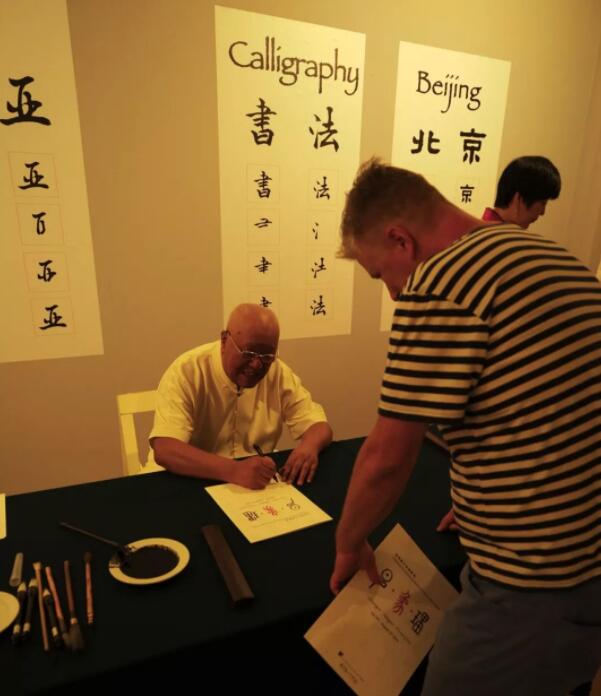

杨再春先生要在中国美术馆办书法个展,作品集由北大出版社出版,王明舟社长和张黎明总编要我为作品集写几句话,再春先生随后又专此给我通了话。作为小弟,作为老友哪里敢有负盛情,于是战战兢兢地应允了。其实我十分应该,也十分乐意借机说说杨再春书法。只是仰之既久,心仪也湛,面对在当代书坛有如此影响的杨再春书法,不敢冒然置喙,不能不“鞠躬如也”,“勃如战色”。

再春先生是我的老朋友,是北大燕园书画社的老朋友,1979年为北大燕园书画社的创立时他作出过贡献。1989年我在北大主持首届书法研究班时曾应学员要求,邀请再春先生和学员们在北大举行座谈,自此过从渐多。再春先生颇有旧时文人味道,喜欢古董,于是友谊日以见长。一同参加笔会,一次次领教杨先生的作品和书论大作,使我见识了杨再春书法。

清人董棨说:“用古人之规矩,而抒写自己之性灵。”这实际道出了书法以至诗、画创作的通则。特定时代产生特定产品,规矩是古人创立的,律诗的规矩由唐人成就,中国画的规矩由宋人完善,书法的规矩则由二王创立,这是历史的产物,是基于中国既定文化心理结构特征,在特定人文背景下创生的。唐代是诗的时代,诗的国度,上至皇帝,下至布衣,基本能诗;而“中国文化造极极于赵宋”(陈寅恪语);二王时代,则“王与马,共天下”(田余庆语)。

因此规矩创制,在所必然,无以再造。而更重要的是正由于这些规矩的诞生使书法,使中国艺术的基本特征得以确立,也正由于这些规矩使中国艺术独步世界艺术之林,拥有如此辉煌的成就。因此我们今天所谓艺术实践无非也只能是运用古人这些规矩,抒发自己的情感,表现自己的内在生命意兴。黑格尔说:“只有纯机械的技艺达到毫无滞碍的时候,艺术家才能自由地塑造形式。”规矩、技艺是有限的。我们只有掌握了这些有限性的规矩、技艺,才能由此及彼,表现情感,进入无限的艺术境地。

不用说,杨再春,杨先生是懂规矩,守规矩的书法家,这是首先应予肯定,值得大力表彰的。再春先生从束脩之年即投师问道,用力于斯,用心于斯,几十年克勤允恭,临池读帖,心慕手追,终日纥纥,从不懈怠。因此才拥有了今天如此之功力,当代书坛少有达到的功力。当然这与他先后投师黄高汉先生、郑诵先先生有直接关系;也与他的职业,多年从事图书出版,又举办书法讲座,编著书法书论集有直接关系。

当年徐悲鸿先生揭示不少热衷于书法,自龆龀以至白发,竭终生之力而最终不过成就一字匠的原因是三个字:“不明道”。那书法之道是什么?或者说书法为何物?一言以蔽之,书法是关于汉字书写的艺术。而汉字是视觉形象的统一感与语音、语意的统一感相一致的文字,有先天丽质,由点线构形,因此书法是点线艺术,是线条艺术。

那线条是什么?线条就是纹理,条理,肌理。肌理是事物的内在构成和共性构成。我们的先人选择了线条作为中国艺术的形象组织和主要表现手段,用内在的肌理,用线条抒发内在情感,表现内在心灵,体现出无以伦比的智慧,所以毕加索说:“世界上的艺术中国第一”。因此归根到底所谓书法创作无非就是点线制作,线条制作。而使点线产生审美价值,则莫过于先贤所强调的“用笔”。于是用笔还是为笔所用就成为鉴别书法艺术成就的基本标准。杨再春书法之所以获得成功,之所以有如此社会影响关键就在这一点。

再春先生用笔很讲究,翰不虚动,匠心独运,心手双畅,得法合度,正如刘熙载所说“笔笔还其本分”。也就是起笔、行笔、收笔,实实到了,笔到,力到,气到。点是点,横是横,撇是撇,捺是捺,不闪避取巧。笔道齐整而坚挺,粗细兼施,方圆得宜。而且更难能可贵的是有藏有出,该藏则藏,该出能出。绝不像时下那些拿着毛笔当硬笔来耍的人那样一味“玩线条”,要么笔根硬擦,要么侧锋乱抹,笔道只有粗细,不讲起收,不敢也不会出锋。

正因为书法选择了线条作为表现手段,因此也就决定了书法的基本属性:形上追求。也就是说书法绝不以具体的客观事物作为可资描绘的对象,书法不是造型艺术,她追求的是高蹈的情致,是自由的精神。因此古人说:“用笔千古不易,结字因时而异。”强调用笔为上,结字,章法则次之。而所谓结字则有不二法门,就是米芾所谓“背字形”,就是董其昌所谓“把晋唐人字,一一录出,时相参取。”再春先生于此确有深刻体会,所以结字有根有由,秀外惠中,不浮不躁,势正意和,时有出新,但不失古意。

绝不像时下那些急功近利者流那样一味地“玩造型”,“师心自用,私意出之”。要么离奇苦怪,聚墨为体,任笔成形,片面追求外在的感官刺激;要么村妇言庄,弄姿作态,规划尺量,四平八稳。因为再春先生知道米芾早就说过“书贵形不贵作,作入画,画入俗;贵形不贵苦,苦生怒,怒生怪”。

我常说书法欣赏的标准主要有二字:一是文,二是古。也就是说判定一件书法作品,一是看是否文气,二是看是否古气。“文”则说明其修养,在当今如此浮躁的社会环境中能静下来,不诱世讹,潜心修为,作品能透出一种文气,自难能可贵;“古”则说明其功力。只有以古为师,掌握规矩,融会贯通,转益多师,进而表现出自己的情感,这才能谈得上书法艺术创作。或者形象一点说,把一件作品放进古人堆里,不乍眼,一般说来就是好作品。

杨再春先生之所以被公认为书法名家,关键就在于他的作品卓然特立,彰显着一种文气和古气。不焦躁,不张扬,淋漓快利,生机一片,微有点画处均体现出地道的规矩法式。用笔纯熟,点画本分,结体有由,秀美雅致,气脉相连,行气贯通。字里行间透露着一股与再春先生那人高马大,并颇具“墨色”的国家运动健将的体貌迥然不同的文静气息。实在难能可贵,令人惊奇,令人感佩。

人生境界基本有三阶段:求生、维生、乐生。乐生乃是人生高境界,然有趣才有乐。而趣生于情,情生于心。历史上一些学问家、一些艺术家之所以成功,就在于他们的人文修养,在于他们有心、有情、有趣,在于他们知趣、得趣。因而他们的生活是艺术的,他们的人生是艺术的。再春先生毕生志于书道,深得书法旨趣,取得了成功,收获了乐趣。我相信再春先生一定会由此及彼,一步步提高书艺,一步步提升生命境界,把生活,把生命审美化,走向高尚,拥有艺术人生。

祝书展获得圆满成功!

愿再春先生永葆青春!

此夫张辛于燕园三翫堂

2010.4.30午时

/ END /

拓展阅读:

杨再春个人简介

杨再春,字墨人,1943年8月生,河北唐山人,中国著名书法家、书法教育家、摄影家,中国书法家协会创始人之一,享受国务院授予的政府特殊津贴的专家,北京体育大学教授,北京书画艺术院常务副院长(党委书记),中国摄影著作权协会副总干事长,原北京体育大学出版社社长兼总编,被中华慈善总会授予"中华慈善美术家"和"爱心市民"荣誉称号。

书法家杨再春大半生与墨有缘,他的艺术生命是在墨与纸的黑白之间练就的。由于他长得魁梧、肤色黝黑,每天又几乎被如烟如缕的墨香所缠绕,因此,不少朋友称他是"墨人"。久而久之,"墨人"便成了他的笔名。

1968年始,杨再春先生先后师承郑诵先先生、黄高汉先生,刻苦研习汉隶、魏碑,王羲之、王献之行草书以及黄庭坚、米芾、董其昌等诸家法帖,其书法"凝重中有飞动,庄严中寓活泼","重笔如山石坠地,轻盈如燕子点水",近些年来其书法作品被众多海内外艺术机构和个人收藏。

行书的技法特点

行书兼具楷书、草书的特点,但又绝非写好楷书便一定能写出一手漂亮的行书字来,行书作为一种独立的书体,其发展过程中具有它自身的特点。要学好行书,还要经过一段专门的临摹训练,以掌握它的笔法和结字的规律。

顺势入笔:行书笔法中不再如楷书那样,要求逆入回出,藏头护尾。而是落笔便顺锋而入,行笔中锋行走,收笔多是顺势带出,或牵连下笔,或钩挑出锋。不再回锋作顿。这样很多笔画发生了变异。如下页。这样笔画多为露锋。笔势明显地流畅起来。也使行书中更多地形成了曲笔,笔画不可过于平直,增加了点画的动感,使之不至僵滞。笔法上的这些变化,就自然使书写的速度加快了许多。

点画呼应:由于行书收笔不再回锋作顿,而多是将笔锋提出,所以形成了点画的附钩和挑趯,即上笔终了时顺势带下,而下笔自然承上,使点画之间虽断似连,笔断意连,产生了明显的顾盼呼应关系。显然这些顾盼揖让和呼应使字型增加了生动活泼的意趣。

牵丝引带:点画间的勾挑使之顾盼呼应,有时将这种呼应通过笔锋提写出游丝,连接起来形成两笔或几笔,连续写出,一气呵成,使字显得连贯、潇洒。一般情况是凡字的固有笔画则重些,而两画之间的连接相应轻些,但不可截然跳动,否则呆板无神。牵丝形成连的效果是行书的主要特征之一,但却要运用得当。一味的牵连缠绕,当断不断,反而弄巧成拙,形成浮滑薄弱之病,是行书书写中的大忌。一位书法家讲过“连与断效果不同,连易断难,故当知断”。因此将牵丝引带与点画呼应分开来讲以区别它们的不同功用,这是行书的又一重要特征。

简括省略:前面谈到连能把两笔或几笔连成一笔写下来,这其实已起到了简化的作用,加快了书写的速度,但其原有笔画并未减少,只是笔画之间有牵丝相连,不单独存在而已。在行书中还有更省简的情况,那就是索性合并了原来的点画,形成行书中独有的写法。如其中“无”字中间四竖和下边四点被一组相连的竖撇横代替了,既保持了原字的面貌又起到了简化作用。其余各字也是用这种方式形成了现在的写法。有时为了行笔的便利,行书字书写时,甚至可以改变原来的笔画顺序。

收放变化:比较楷、隶、篆等规整严谨的字体,行书有一个与草书共同的特点。即它可根据章法的需要和某字的特征,随时调整它的字形和笔画形态。例如:王羲之《兰亭集序》中的之字,既可收敛些又可放纵些,可以任意屈伸、收放,即可使之长,如亦可使之方,这就是行书可收可放的特性。

离方遁圆:楷书方多圆少,折笔处多为方,即如赵孟頫的圆转为主的书写也时露方意,这无疑是需要也使字增加了一定的力度。而行书则随笔顺势转折,变化无穷,方圆兼用,灵活生动。因此注意到方圆的变化,使之自然融汇,使书写的效果既有方笔的雄劲力度,又富圆笔的通畅灵动。若一味方折,则显板滞、生硬,纯用圆转则又俗滑、疲软。总之临习中要多观察,创作中要多思索。

重按轻提:楷书中的一些笔法,如顿笔回锋挫逆等,在行书的运笔中已经不再应用或很少应用了,更多运用的是顺势提、按的运用。凡轻细之处需收笔轻提起,速度稍快。而粗重处则需将笔重按下,速度稍缓,当然,笔画轻重粗细的交替要有合理的起浮过程,不可大起大落,忽轻骤重,应使其自然。提按处在行书中几乎随处可见,一字之内的提按变化如《集字圣教序》中的:一画之内也当有轻重之别。

至于一篇之内的根据章法的需要而出现的轻重布局,也是行书作品中屡见不鲜的。历代书家对此各有体会,我们仔细品味后面作品即可领会提按在行书书写中的妙用。

运腕得宜:“书法之妙,全在用笔。”今天看来,有人以为前人这个论断未免偏颇。其他如章法、墨法之类固然也很重要。但书法是线条的造型艺术,提高线的表现力往往是书法家毕生追求探索的。章法、墨法之类也离不开线条去完成表现,而线条的表现力全在于笔的运用,因此,前人的说法可谓一语中的,不容忽视。

谈到用笔,不能不提到运腕,二者是不可分。这一点初学书法的人往往容易忽略或不甚明确。前面提到笔的运动可以组合出秀美、雄强、古朴、稚拙等不同风格的作品,那么用笔的关键是什么呢?当然,是大脑,但大脑的设想是靠指、腕、臂的合理配合来完成的,指过于细弱,精巧处或许尚可,总体上却力不从心。谁也不能运指写出盈尺大字来。臂又过于粗大,写榜书或许差强人意,然要精到完美却难尽如人意。那么只有腕居中承启,能兼领二者的功能。尤其是行书的灵动精妙处,有时全凭腕的运动来完成。

运腕是指在书写过程中腕要有意识地指挥毛笔左右挥洒,疾徐提按,使转变幻。以使书写效果灵动流畅。举例来说:写百字时百笔落纸后腕须往左倾推笔向右,至横的末端即刻腕须转向右摆,提笔带过再向怀内压至小竖折处提锋向右上,使转带下向内提笔作点收,这一系列的运动都是腕的左右推移转动,如果光靠臂来运动则显然难以准确地使笔恰到好处地写出轻重变幻的线条,一些灵巧之处更难准确地表现出来,写半尺以内的字则显得费力不讨好了。当然如果写檗窠大字,则需臂的协助运动,而控制笔还靠腕来完成。

行书的魅力

行书的魅力关乎人格的超拔。刘熙载评米书:“米元章书脱落凡问,虽时有谐气,而谐不伤雅,故高流鲜或訾之。”这“谐气”指戏谑的意味或习气,有经漫之气。但小疵不伤大雅,更见性情。行书是“雅逸”之风度、神韵、气质之再现,自然不能仅仅要求点画之笔笔工稳,而重在“势”、“气”的连贯,体现出生命色彩。所以,刘熙载在《书概》中的格言“观人于书,莫如观其行草”一语最为警拔。因为行书最能看出书家的情性和审美趣味,其韵律和节奏最能表现书家生命的真实。六朝时期,品藻之风盛行,论书与论人相结合。论人包括人之外貌、气色、气质、神采、才情等,都可以在书法的点画形态中去观察。如宋人论陶弘景行书:梁陶弘景字通明,丹阳秣陵人也。身长七尺四寸,神采耸秀,有仙风道骨。读书万余卷,善琴棋,工草隶,而行书尤妙。大率以钟王为法,骼力不至而逸气有余。然苦心笃志,未尝懈倦。

这里涉及“帖”与“碑”的关系问题。“帖”最初是指纸本或绢本上的字迹,如行草手札、尺牍,是以非正规书体(篆、隶、楷之外)的行草为主的书写形式,用于私人之间的交流和问候等。阮元先生认为:“帖者,始于卷帛之署书。后世凡一缣半纸珍藏墨迹,皆归之帖。”帖为简札之类,这是可以肯定的。但在刻帖的时期又能转化为法帖,也可刻入碑林成拓片,成为“碑”的形制。在体积上是应以小巧玲珑为主。有人认为《集王圣教序》刻石,是集王羲之简札而成,应仍称之为帖,不可称之为碑。这里,是以字体分类,常常容易造成概念上的模糊性。

而与此有关的“帖学”,一是指研究考订法帖的源流、优劣、真伪、拓本之先后及文字内容的学科。二是指宗尚法帖之书派,与“碑学”相对称。一般又称南派。一般认为,帖与行、草的关系较为密切。阮元《南北书派论》认为:“南派乃江左风流,疏放妍妙,长于启牍,减笔至不可识。北派则是中原古法,拘谨拙陋,长于碑榜。”《北碑南帖论》日:“是故短笺长卷,意态挥洒,则帖擅其长。界格方严,法书深刻,则碑据其胜。”虽然对南北分派历来意见不同,但对“帖”与“碑”的特点作出了相当的界定。郑孝胥认为:“南朝土人雅尚清谈,挥麈风流,形诸简札,此帖学之萌芽也。唐太宗好《兰亭》,于是有唐一代书家,无不学王者。苏灵芝欲展《兰亭》为碑,此以帖入碑之始。其书实伤婉丽,所谓俗书之祖也。”看来碑与帖有各自的特点,不能混为一谈。

许多书家能写小手札,而无法写大碑巨碣,失之气魄和骨力,也有许多书家大书深刻而小字不佳,失之韵味和意趣,都是没能兼通之故。相对而言,碑帖相济是比较难的。

素材来源于网络,如有侵权,请联系删除。