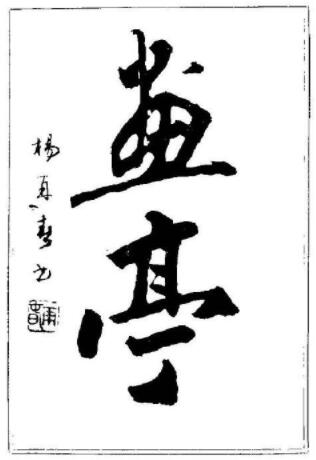

杨再春

这几天经常看到这篇文章,除了标题略有改动内容大致雷同,诸如此类翻阅看看,有的甚至连图片都不曾有增删,甚至有仿作。偶然听到某些书友因仅因看过此文就评论这书法初学水平不咋滴,话里行间流露出对杨再春先生的嗤之以鼻,我的内心顿觉五谷杂陈,咱们什么时候养成了听风就是雨的习惯?咱们又何时肤浅到了仅凭别人的只言片语就能对一个人作出是非判断,仅凭文中夹杂的寥寥几篇图片就能冲动到胸囤怒火大放厥词的程度?已经连基本的事实真与伪都懒得去考证了?咱说这篇“那位中国书法家协会的创始人,如今怎么样了?”标题尚且可读,有甚者为夺人眼球,直接扣上“沦落成笑柄”“老干部体”“江湖书法”等等之名哗众取宠。笔者无意与谁争吵,平日还乐观笔墨官司之文。但此类其中以贬低他人之名行流量入口之实,着实令人看不下去。古往今来,功功过过大约是盖棺定论,有的尚且争论数千百年,这些都是好事,因为辩证双方都有很多论据充分论证自己的论点,且不说论证双方谁对谁错,至少有个条分缕析的思路令听者进入到思考层面,从而得出自己的判断,于人于己于学问大有裨益。可回述这篇文章,原文类似这样的:

【若提起七八十年代的中国书坛,大家一定记得一位“明星人物”,他当时的书法可谓雅俗共赏,风靡一时,被广大群众所喜爱,还与央视合作推出系列书法讲座,对书法的推广发展起到积极作用。他对书法的传播做出不可磨灭的贡献。

他的名字叫杨再春。

杨再春,字墨人,1943年8月生,河北唐山人。中国著名书法家。1968年开始专业学习书法且尝试引草入碑,获得成效,1976年底与刘炳森、范曾、苏士澍等共同创建“北京书学研究会”,1980年至1981年又在此基础上共同草创了“中国书法家协会”。

是的,杨再春老师是中国书法家协会创始人之一。

如今,这位“创始人”在很多年前就早已沉寂、没落,成为中老年书友群体的一个集体回忆。

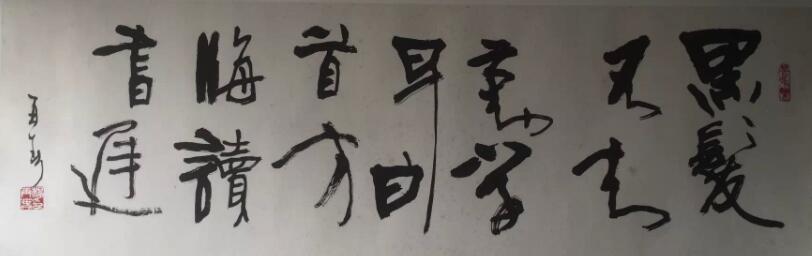

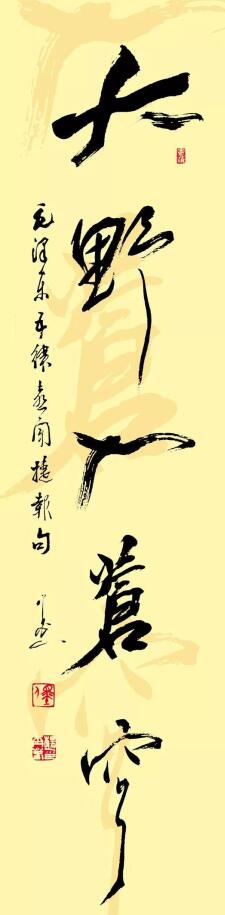

杨再春老师在30年前有多火?于国内,杨再春1990在央视主讲《中国书法系列讲座》播出后引起巨大反响,先后滚动播出三年之久,同时配合出版四本教材,对全国书法的普及起到了相当大的推动作用;于国外,他曾在日本、韩国、新加坡、香港、美国、瑞士等国家和地区多次举办个人书法展览和讲座并出版专著30余种。可以说,杨再春影响了一代人,在海内外拥有上千万学生。

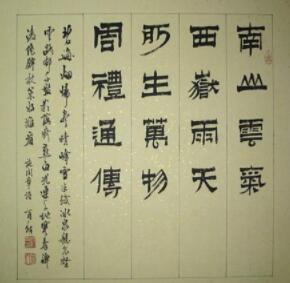

然而,书法艺术经过三十多年的发展,人们的审美趣味、审美水平更多元、更丰富,更注重追求古典、自然,于是再回头来看杨再春的字,却还停留在80年代,笔画做作、线条浮夸、映带拖沓怪异,被网友批为入门水平,甚至是“老干体”,不禁令人唏嘘。

杨再春的没落,很重要的一个原因,就是整个书法界审美的进步。而杨再春单一的笔法路数,浅俗的审美观、违反自然的技法,是造成其因原地踏步而被社会遗忘的主要原因。

杨再春对于书法章法很有研究,我们应投以钦佩的目光。他对于章法、字法、笔法的研究由浅入深,在那个时代借助电视和书籍传播深深地感染了许多人。其创作缺憾在于一个“摆”字:章法的刻意摆布,字形的刻意雕琢,用笔的刻意斧凿。

当我们进行书法讲解示范的时候为了理解的方便可以将一些谋篇布局、使转技巧教条化、明晰化,是相对“死”的,但是当我们进行创作时这些常识性的东西就要化为潜意识,变成“活”的东西,意在笔先,字在笔后,在这一点上杨明显存在着转换的缺失。

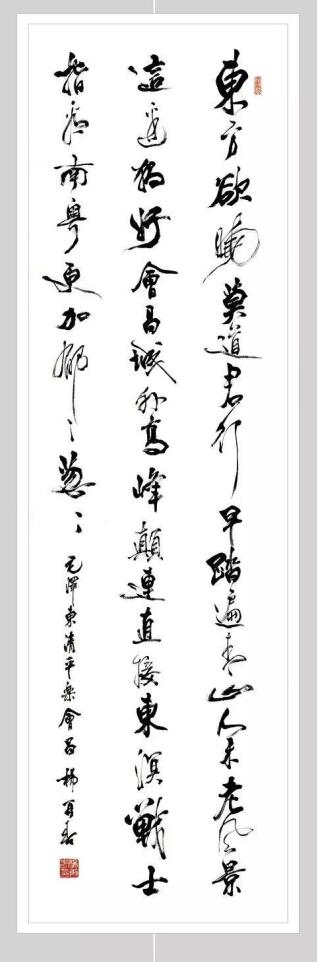

在创作工具上惯用长锋羊毫,以细笔写大字,长锋笔为了达到某些艺术效果不得不进行理性的超常的特异性发挥,左摇右转上提下按,指腕的摇摆动作幅度理性地加大以期达到预想的效果,由于碑系书法的空间意识过强,强到“因形失势”,故书写流畅的时间性受到减损,且未能实施有效手段将二者统一起来,最突出的是起收、转折部分过于着意而忽视线条中部的顿挫和饱满,杨书对于魏碑的理解与运用存在表面化的倾向。

这种引草入碑的技法追求,成就了杨氏书法,却也成为其可持续发展的一个严重短板。这种短板意味着技法单一、审美短见、表现力受制,因而意韵浮夸、情趣枯竭。

有时,创作过程就是与笔搏斗的过程,得形失势,一切都在刻意进行时中,形在笔先,作品很难打动具有一定欣赏素养的观众。此外,杨再春的书法尤其是结体不是汲古出新,而是受时风影响较大,其结字不古颇类“办公体”,在首先确立一种浅俗的结字观念下去有限地临摹古人,其所得当然十分有限了。

故此,其作品有质无神,久之被人遗忘也就是情理之中的事了。我常想:毛笔界的杨再春颇类硬笔界的庞中华,不知这样的比较是对杨先生的恭维还是贬抑?】

这篇文章的作者我并不相识,也无意冒犯。但是通读文字其言语中有褒有贬,貌似公正论调,实则居心写烂。写作上有一常用的招叫欲扬先抑,但很明显这篇文章反其道而行之,包括最后几句奠定的全文整体基调,情感行间都是对杨再春先生的贬抑。这种论调选配几幅杨再春先生的平平之作,顺理成章的令人情感上心生下游。谈此笔者再次强调不想做任何无意义的争论,笔者认为个人的理解是一个问题,别人的评价又是另外一个问题。社会认可和历史认可。这又是两个方面的问题。他们都很无情却非常公平,我们谁都不能逃脱历史的评判。杨再春先生的书法作品,笔墨优劣,是好是坏,孰优孰劣可交由时间检测。我们能做到的,大抵就是正心诚意,束身修行。对于书法事业做出贡献的老前辈,你可以看他不顺眼但也请不要拽用文辞肆意抹黑。纷扰红尘,不信谣,不传谣,尊师重道,力学笃行,爱人以德,诸君共勉。

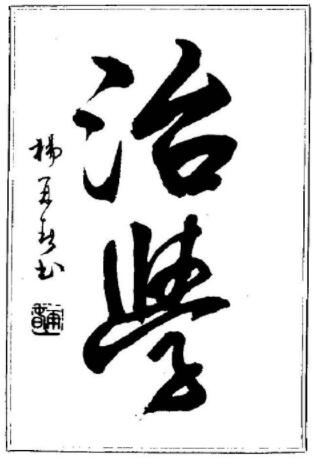

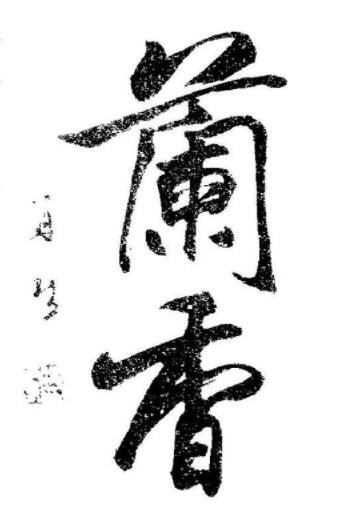

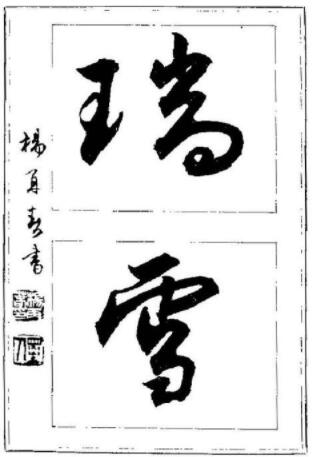

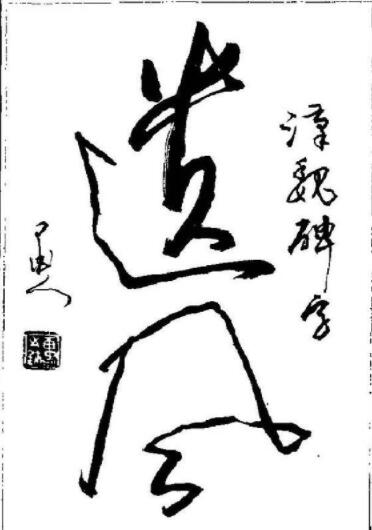

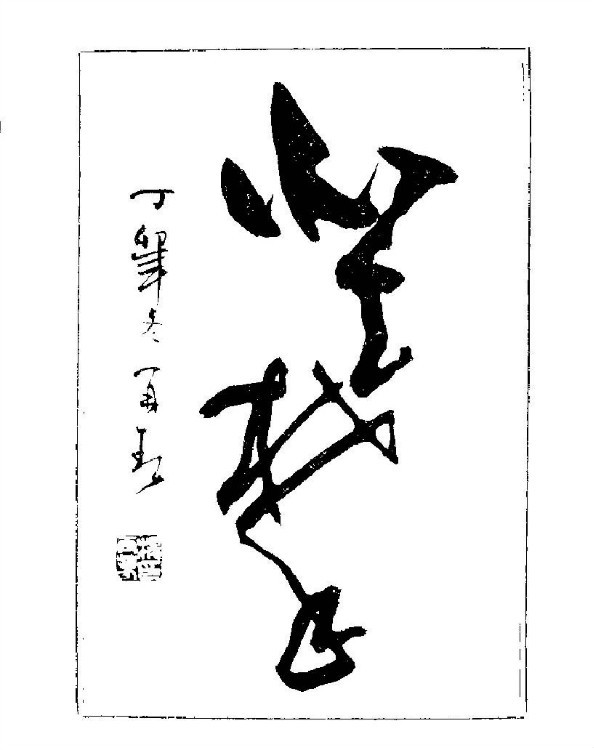

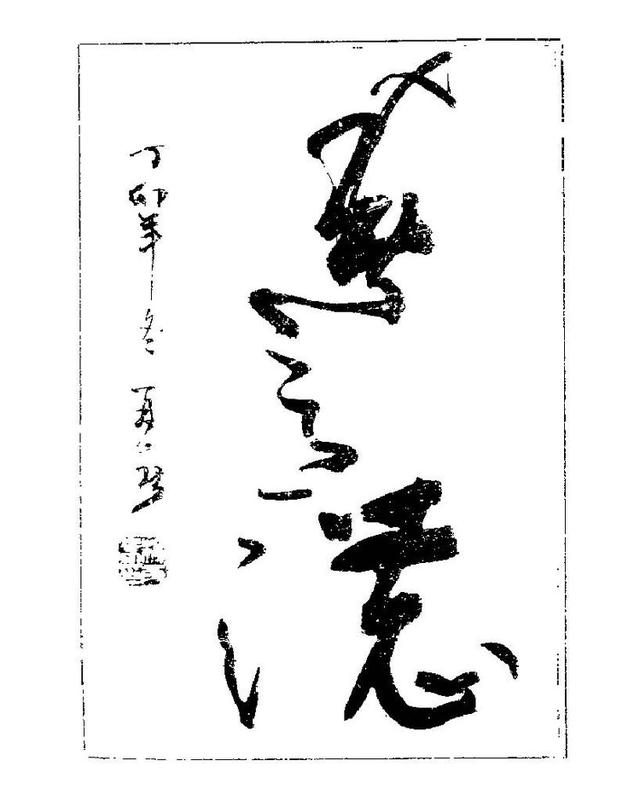

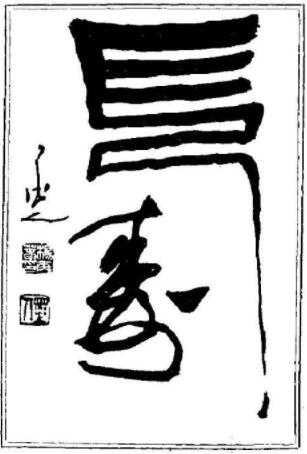

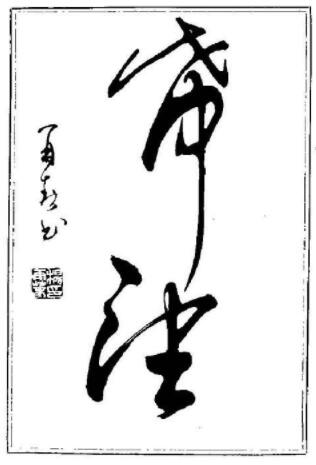

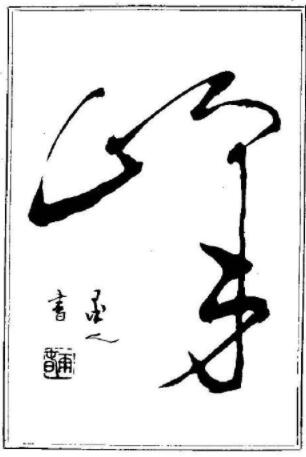

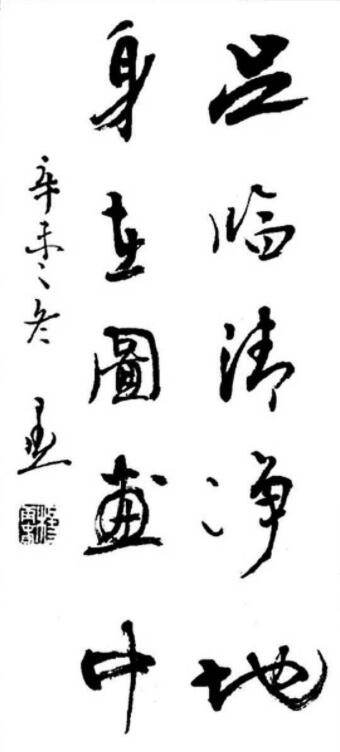

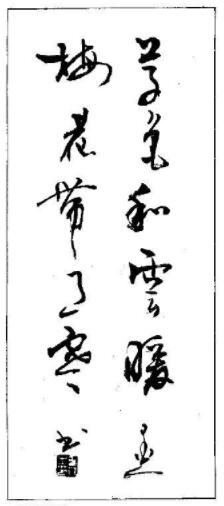

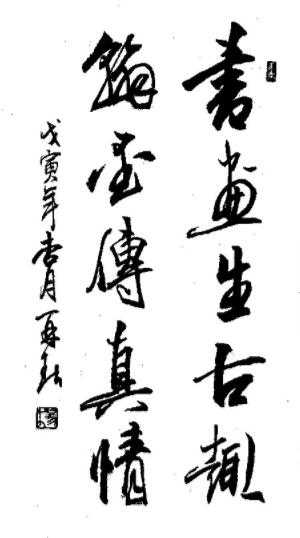

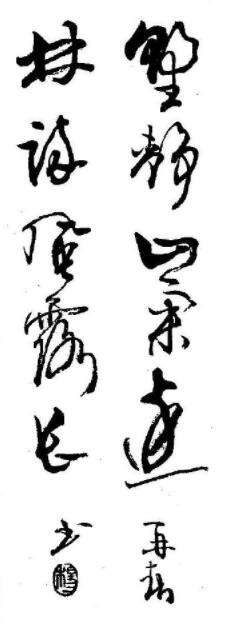

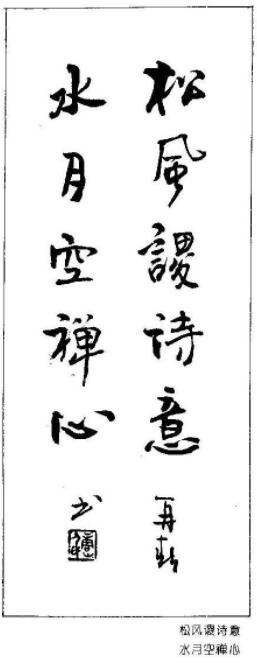

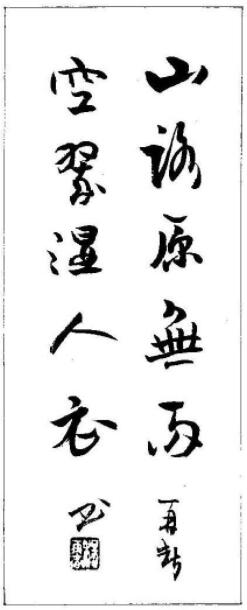

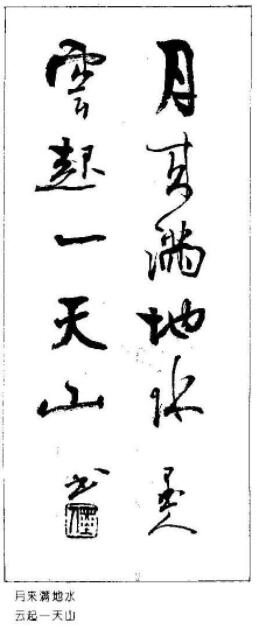

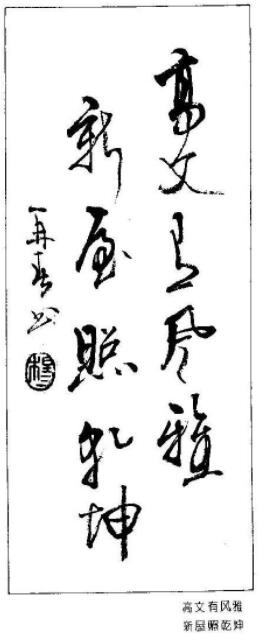

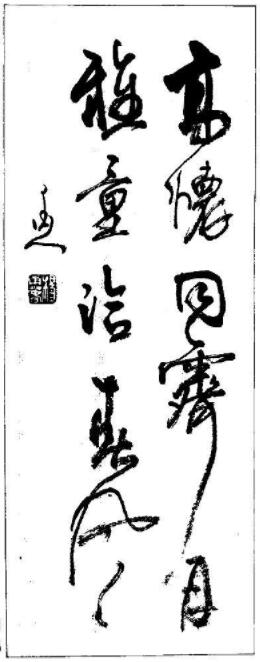

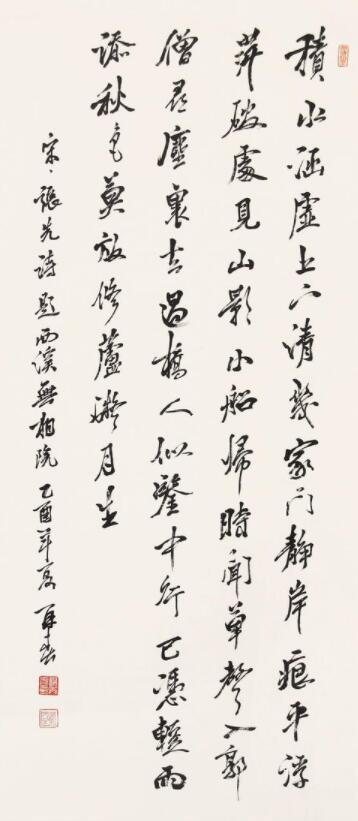

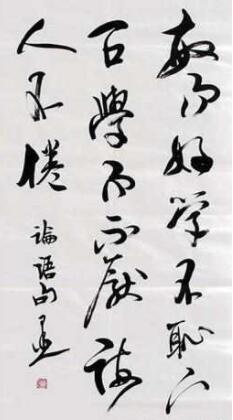

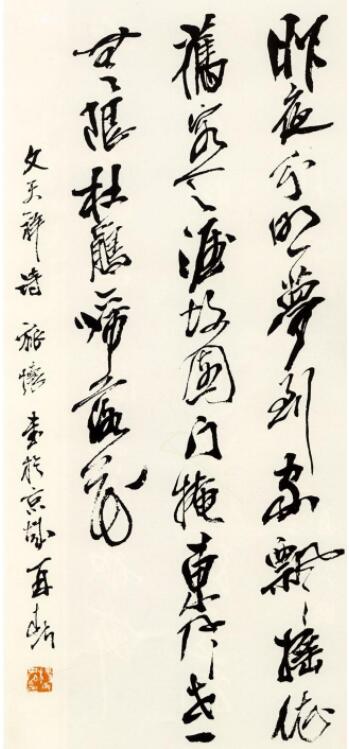

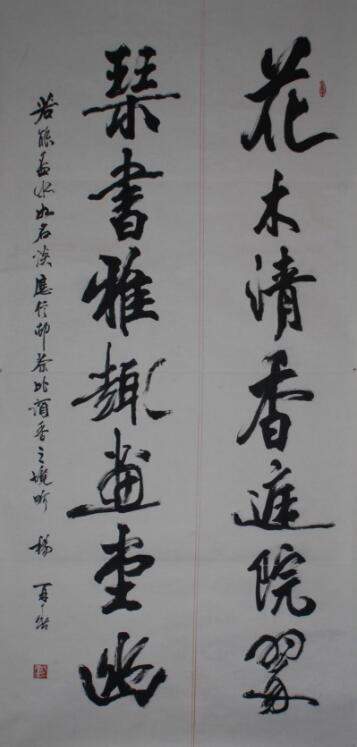

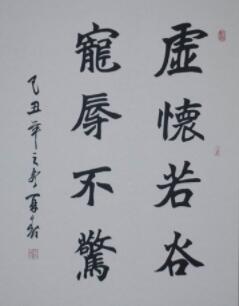

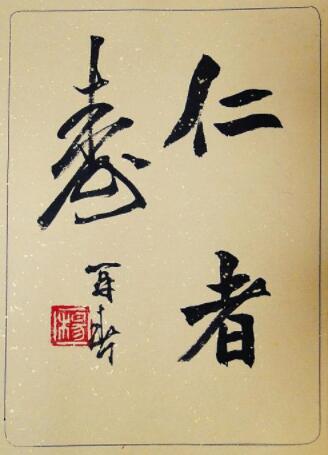

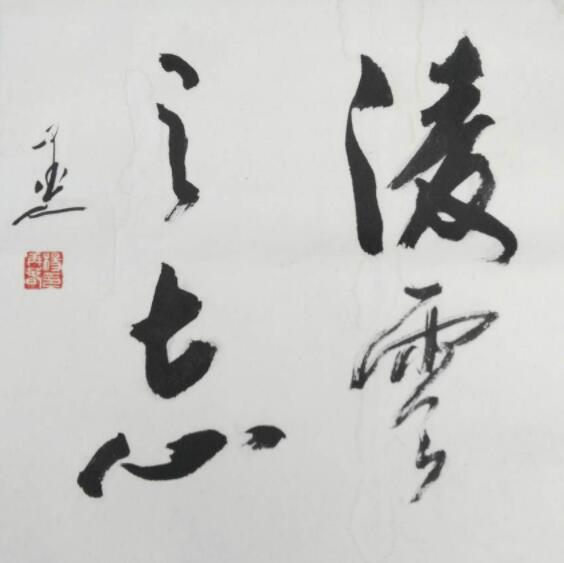

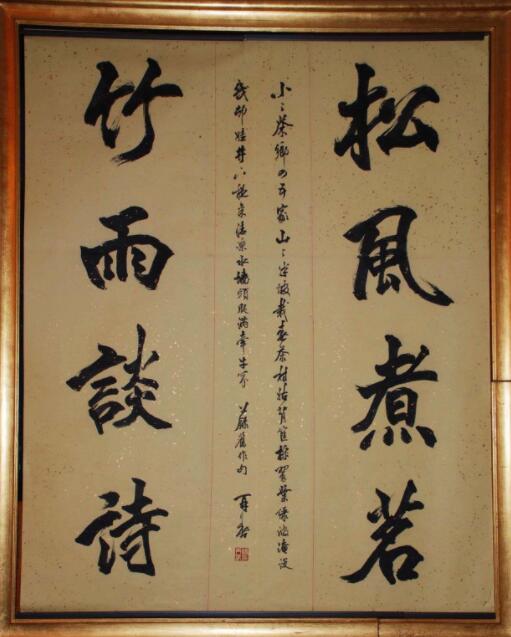

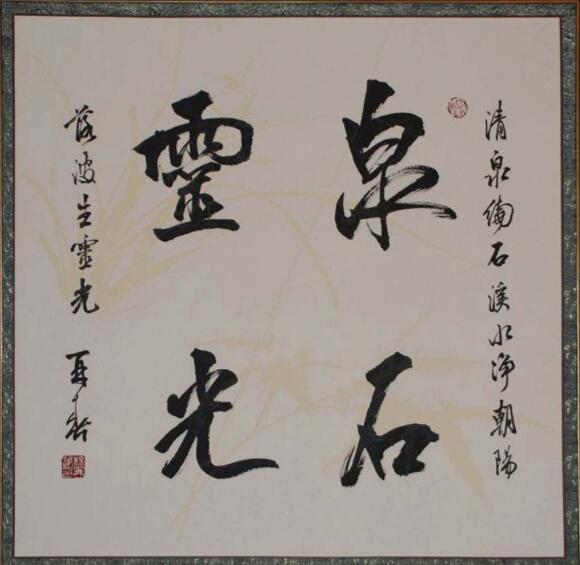

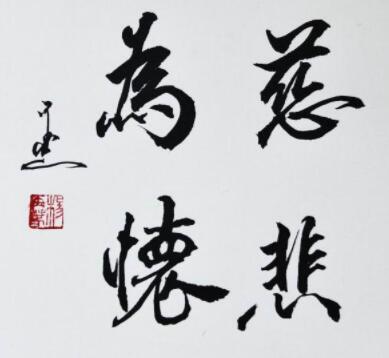

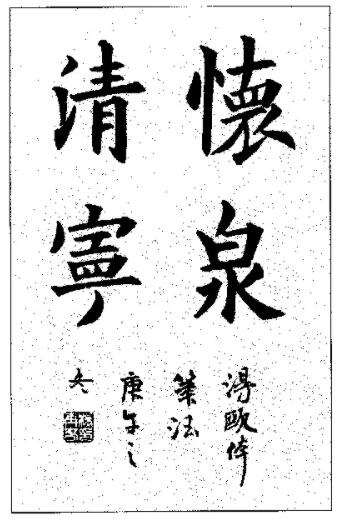

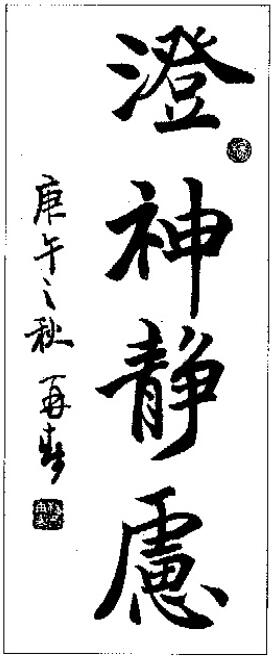

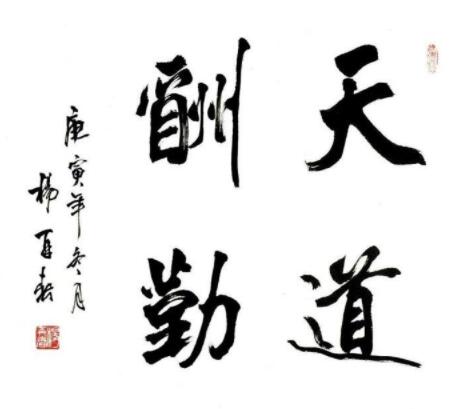

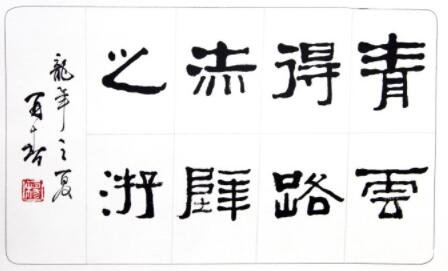

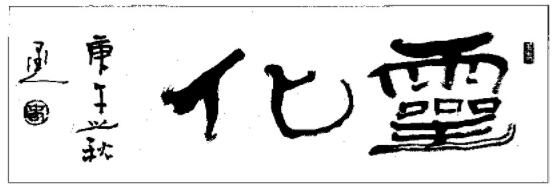

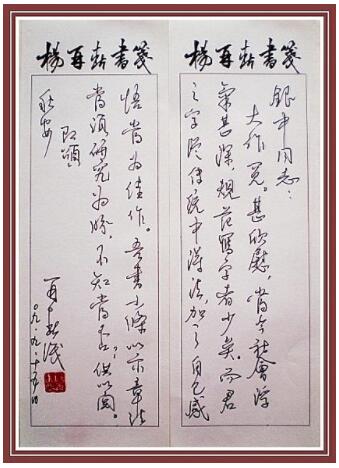

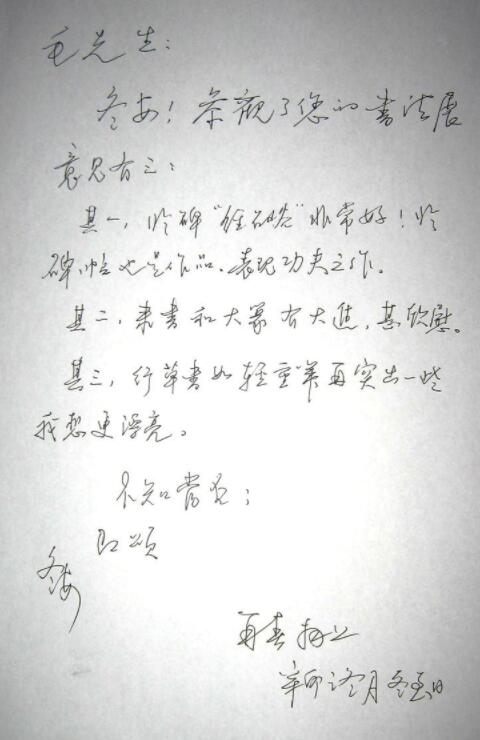

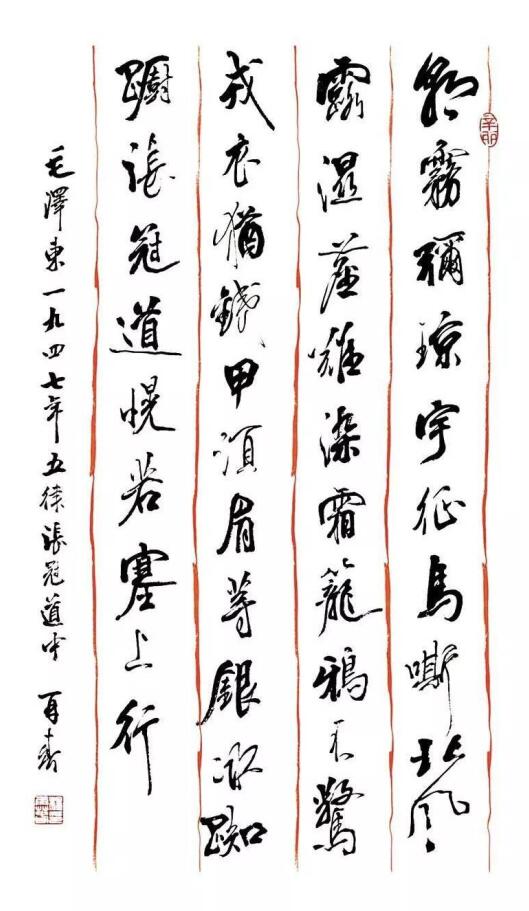

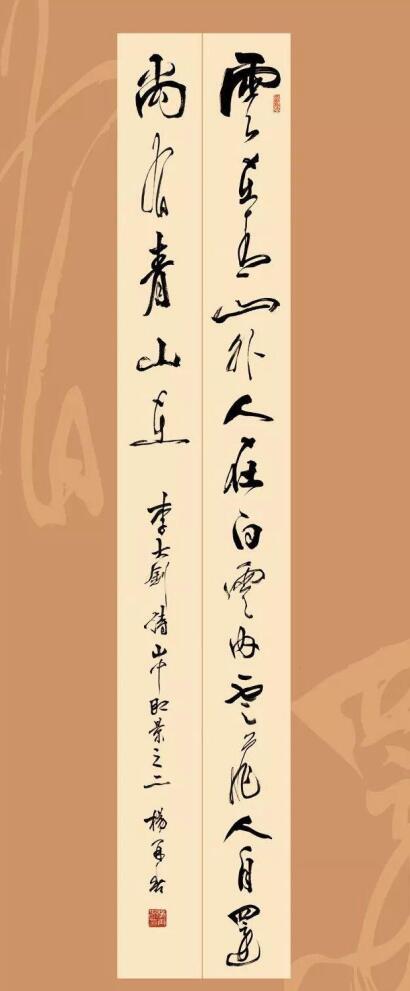

笔者收集了部分杨再春老师的书法作品,供君阅览: